Die technologischen Revolutionen haben auch immer Lebensweisen verändert. Welche Auswirkungen hat die moderne Arbeitswelt auf das Wohlbefinden und die Lebensführung der Angestellten? Welche Problematik, aber auch welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich, um eine ausgewogene Priorisierung von Lebensbereichen zu erreichen? Das Projekt «Work-Life-Balance-4.0» der Ostschweizer Fachhochschule nimmt sich den Fragen an.

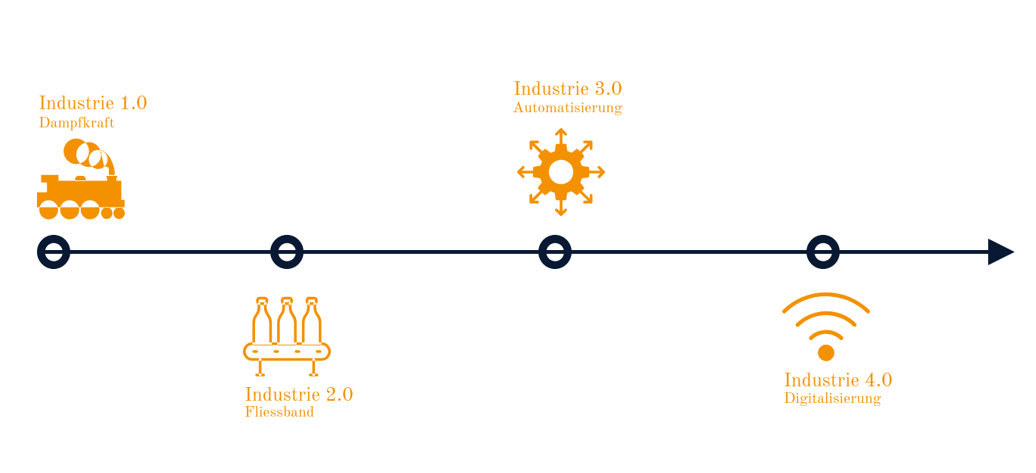

Blicken wir zurück: Welche Neuerungen haben uns bisherige industrielle Revolutionen gebracht und wo stehen wir heute?

In welche digitale Zukunft uns dieser neu eingeschlagene Weg führen wird, ist unklar. Eine Gemeinsamkeit der vorherigen Phasen ist jedoch offensichtlich: Die bisherigen technologischen Revolutionen haben dazu geführt, Arbeitsprozesse effektiver zu gestalten. Für die Gestaltung künftiger Arbeitsprozesse zeigen sich drei zentrale Herausforderungen, damit in Zukunft die Maschinen den Menschen dienen und nicht umgekehrt.

Arbeit und Gesundheit

Arbeit und Gesundheit

Es ist absehbar, dass alles, was automatisiert werden kann, auch automatisiert wird. Unternehmen setzen oft auf die kurzfristige Verwertung ihrer humanen Ressourcen. Die Beschäftigten müssen ihr materielles Überleben durch individuelle Flexibilität sichern, um jederzeit an x-beliebigen Orten in der «Rund-um-die Uhr-Ökonomie» eingesetzt werden zu können. Die Folge:

- Vereinbarkeitsprobleme

- Entgrenzungen von Arbeit und Freizeit

- Zeitdruck

- Stress- und Burn-out-Syndrome

Gemäss Weltgesundheitsorganisation werden in Zukunft psychische Leiden neben Herz-Kreislauferkrankungen zu den häufigsten Diagnosen gehören. Einschlafschwierigkeiten durch Grübeln, Schlafmangel oder Durchschlafprobleme durch hohe Stresshormonkonzentrationen, Tinnitus und hoher Blutdruck sind oftmals erste Anzeichen von chronischen Stresserkrankungen. Galt es während der Industrialisierung des 20. Jahrhunderts, die körperliche Unversehrtheit durch Arbeitsschutzmassnahmen zu gewährleisten, gilt es im Hightech-Kapitalismus des Jahrhunderts, die psychosoziale Gesundheit aller Beschäftigten zu erhalten.

Arbeit und Vereinbarkeit

Arbeit und Vereinbarkeit

Erwerbsarbeit und Lebensweise in Einklang zu bringen, ist nicht nur eine zentrale Herausforderung im Alltag von Familien, von werdenden Müttern oder jungen Vätern. Es betrifft auch Menschen in anderen Lebenslagen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, jugendliche oder ältere Erwerbstätige, Selbstständige, Expats und viele mehr. In der Arbeitswelt 4.0 bilden lebenslagenspezifische Arbeitsorganisationsmodelle eine Leerstelle in der Diskussion um Vereinbarkeit und Gleichstellung sowie einen unumgänglichen Schritt in der Personal- und Standortentwicklung. Die Herausforderung dabei ist, wie diese Arbeitsorganisationsmodelle in der Praxis aussehen können.

Humanisierung der Arbeit

Humanisierung der Arbeit

Eine aktuelle Studie der Universität Oxford prognostiziert, dass aufgrund der Automatisierung die Hälfte aller heutiger Arbeitsplätze 2030 nicht mehr existieren könnten. Menschen empfinden die beschleunigten Arbeitsprozesse noch als befremdlich. Denn die digitalen Algorithmen und kybernetischen Businessmodelle sind auf Effizienz und Profit programmiert und nicht auf Zufriedenheit oder Chancengleichheit. Mitarbeitende, das zeigen viele Untersuchungen, fühlen sich durch die künstliche Intelligenz bedroht und ihr Erfahrungswissen dadurch entwertet. Unternehmen haben auch eine soziale Verantwortung. Um diese wahrzunehmen, müssen sie neben einem künstlichen und profitgetriebenen auch einen menschlichen Kompass entwickeln. Die Frage hierbei ist, wie eine menschengerechte Arbeitswelt gestaltet werden kann und wer an einer Debatte über die Zukunft der Arbeit teilnehmen darf.

Arbeit und Gesundheit

Arbeit und Gesundheit Arbeit und Vereinbarkeit

Arbeit und Vereinbarkeit Humanisierung der Arbeit

Humanisierung der Arbeit

Kommentare